他院で行ったインプラントの修理やメインテナンスについて

「転勤で主治医の所にいけない。」「主治医のクリニックが閉院した。」「大学で治療したが担当医が退職してしまった。」「今通院しているクリニックではインプラントのメインテナンスは専門でない。」など、さまざまな理由でインプラントの長期維持、管理に不安のある方の為に〜

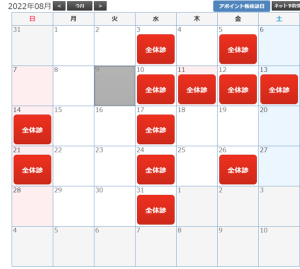

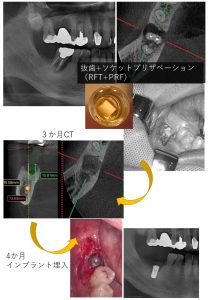

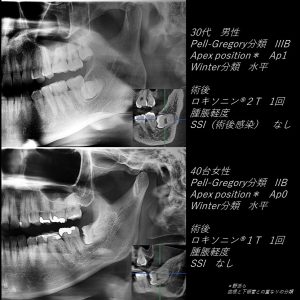

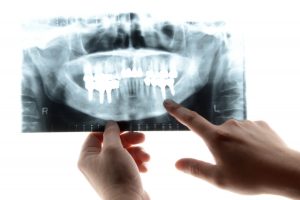

かつみ歯科口腔外科では専門医による画像診断と歯科衛生士によるメインテナンスを行っております。また、主治医との連携、情報共有など患者さんの不安を解消しながらインプラントが最大限安定するよう日々診療を行っています。

インプラントメインテナンスの流れ

予約→来院→レントゲン、CT撮影→問診→インプラント及びインプラント周囲組織診査→現状説明、将来予測→修理、咬合調整、クリーニングなどです。

どうぞ宜しくお願い致します。

カテゴリー

カテゴリー